セキュリティの具体策を届ける、一歩踏み込んだ活動へ| 宮崎県サイバーセキュリティ協議会 会長 興梠公司氏 | 後編

宮崎県内のサイバーセキュリティ向上を目指して活動する宮崎県サイバーセキュリティ協議会(以下、MiCS)。クラフもMiCSに加入しています。

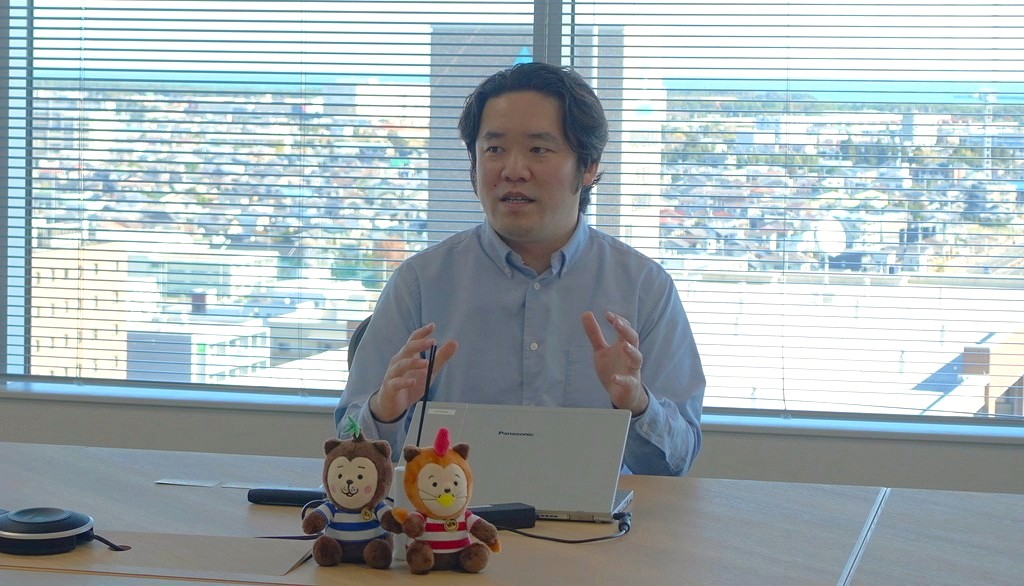

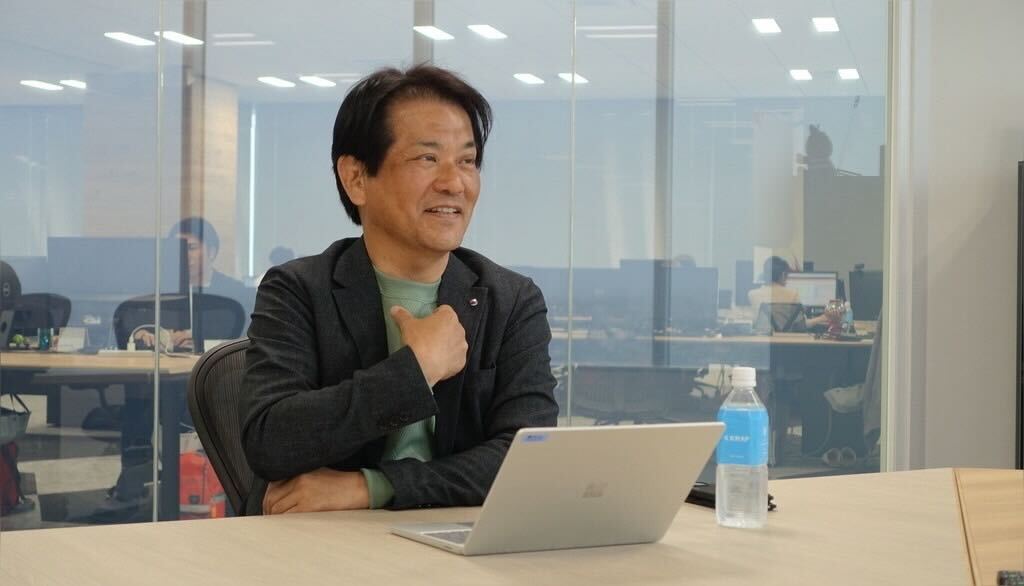

今回は、MiCS会長の興梠公司氏(株式会社デンサン 代表取締役社長)と、クラフ代表取締役の藤崎が対談。

前編では、これまでの活動を振り返ったほか、MiCSのあるべき姿をテーマにお届けしました。後編は、地域におけるサイバーセキュリティの課題や今後の展望を語ります。

地域におけるサイバーセキュリティの課題について

興梠(以下、敬称略):宮崎に限った話ではありませんが、企業のセキュリティ対策を見ていると、大半の部分を外部業者に任せているところも多いように感じます。

安全性の低いパスワードを使用していて不正ログインされてしまったり、外部業者に任せてしまっていることで自社の状況が分からなかったりといった話をよく耳にします。「何かあったら業者に聞けば良い」ではなく、場合によっては業務システムが止まって仕事自体ができなくなることもありますから、自社の状況を正しく理解しておくことは必要ではないでしょうか。

藤崎:そのためにも、基本的な知識やセキュリティ対策について、私たちもより多くの方へ情報発信をしていくことが求められますね。

MiCSでもSNSやコミュニケーションツールを使った情報発信やイベント企画など、様々なアイデアが議論され、検討が進んでいます。

産業規模や構造は地域によって異なりますが、比較的大企業がサイバー攻撃を受けやすい昨今、宮崎の企業にとって「都市圏の大企業で起きていること」と遠い存在に感じてしまうことも多いかと思います。

宮崎にある企業として、私たちに何ができるか。堅牢なセキュリティ対策を以て被害を防ぐことで、宮崎のさらなる経済発展をアシストできるのではないでしょうか。産業・経済の発展に欠かせないセキュリティの必要性を伝え、届けていく活動を、MiCSとして行っていけたらと思います。

【MiCSの活動報告はこちら】

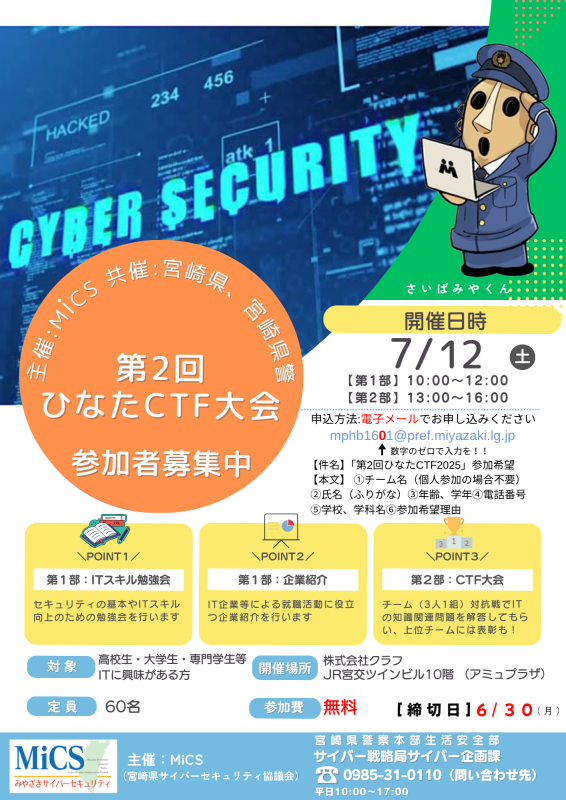

今年7月には、第2回となるひなたCTF開催が予定されています。

今後の展望

興梠:啓発という点においては、MiCSの活動が広がってきている手応えがあります。一方で、具体的なセキュリティ対策を提供するところまで踏み込んでいきたいという想いがあります。実際に役に立つツールやサービスなどのセキュリティ対策を提供できる、役に立つ仕組みを届けられるような流れに持っていけたらと。

会員企業も増えてきて、各社が持つ知識やノウハウ、サービスも多岐にわたっています。これまでは商業的な側面を出さないような活動として行ってきましたが、そこを過度に気にするあまりに県民や県内企業へセキュリティがいきわたらないと、MiCSとしての役割を真に果たしていると言えないのではないでしょうか。

藤崎:クラフでは、脆弱性診断やSOC(セキュリティ監視)等の既存サービスはもちろん、有事の際のインシデントレスポンスも展開できるようサービスの拡大を図っているところです。被害を防ぐことと、有事の際に被害を最小限に抑えること。両輪でセキュリティを届けることで、お客様から頼られる存在を目指しています。

私たちが日々事業を通じて得ているものを持ち寄り、MiCSとして届けていくことで、宮崎に頼れる存在がいることを認知してもらえる。MiCSが宮崎の人々にとってそうした存在になっていけるよう、これからも活動を続けていきたいですね。

設立から8年を迎え、セキュリティの啓発活動においては一定の成果も見えてきた一方、今後はさらに踏み込んで具体的なセキュリティ対策を届けていきたいと話す両者。

宮崎発のサイバーセキュリティ企業として、クラフはこれからも地域のセキュリティ向上へ積極的に寄与して参ります。